2014年05月02日

宇検村スポーツ指導者研修会

昨日、宇検村教育委員会からの依頼で、昨年度に引き続き「スポーツ指導者研修会」にて

講師をさせていただきました。

(*講義中の写真は撮れなかったのですが、実際はここでひとりづつマットを使って、実技しました)

昨年度は「応急処置とテーピング」の座学と実技講習を。

今年度は「ストレッチング」をテーマにウォームアップ、クールダウンのストレッチングを

参加された皆さんと一緒に実際に動きました。

ウォーミングアップとしてのストレッチングは主に関節を大きく動かし、より多くの筋肉を動員する

”ダイナミックストレッチング” というタイプのものを提示させていただきました。

クーリングダウンは、ゆっくりと、筋肉をのばす ”スタティックストレッチング” を。

特に股関節周りを動かすようなメニューが多かったので、

今日は皆さん、軽く筋肉痛かも・・・

スポーツ選手に対するストレッチングなので、一般の方には少々負荷が高いモノもあったかもしれません。

ウォームアップ=準備 という考え方でいけば、

やはり今から始まる練習に備えて、ある程度身体に刺激を与えて、筋肉が動かしやすくするためにも

様々な方向の動作を組み込む方とより効果的かと思います。

「準備体操」という、馴染みある体操も効果はあると思います。その場合も、様々な関節を動かせるものを

組み合わせられるより効果的ですが、ストレッチングは伸ばす筋肉や動かす関節が明確なので、目的をもって

カラダを使う、筋肉や腱に刺激を与えることが可能かもしれません。

何にせよ、スポーツを長く楽しむためには健康であることが不可欠です。

こういう機会に改めて、運動前の準備や運動後のケアの必要性を認識して、

自分の知っている準備に、新しい知識を加え、情報を更新していただけたら幸いだなあと思いました。

昨年、「テーピング」の講義を受けられた方がおっしゃってくださいました。

「知らなければテープもぐるぐる巻くことしかできない。でも、ちょっと習うことで、完璧に巻くことができなくてもなんとなく近い形を覚えていて、そういう風にテープを巻こうとしている。やっぱり大事だなあとおもいますよ。」

なるほどなあ!と思いました。嬉しいですね。

昨日の研修会の後に、「膝の痛みがなくなった」と言われる方もいらっしゃいました。

「手術後で、リハビリにもなかなか行けなくて、やらなきゃいけないとわかっていても、なかなか・・・」ということでしたが、

そういう目的でなくてもうまく個々にマッチしたストレッチングに出会えれば、もちろん痛みが軽減し、動きが軽快になることはよくあります。

「スポーツ選手のための」メニューでしたが、結果的に指導者の皆さんが、それぞれに効果を感じることが

指導する第一歩なのかなあと思います。

宇検村のスポーツ活動における環境がますます子供達にとっていい方向に整いますこと

心から祈念しております(^-^)。

講師をさせていただきました。

(*講義中の写真は撮れなかったのですが、実際はここでひとりづつマットを使って、実技しました)

昨年度は「応急処置とテーピング」の座学と実技講習を。

今年度は「ストレッチング」をテーマにウォームアップ、クールダウンのストレッチングを

参加された皆さんと一緒に実際に動きました。

ウォーミングアップとしてのストレッチングは主に関節を大きく動かし、より多くの筋肉を動員する

”ダイナミックストレッチング” というタイプのものを提示させていただきました。

クーリングダウンは、ゆっくりと、筋肉をのばす ”スタティックストレッチング” を。

特に股関節周りを動かすようなメニューが多かったので、

今日は皆さん、軽く筋肉痛かも・・・

スポーツ選手に対するストレッチングなので、一般の方には少々負荷が高いモノもあったかもしれません。

ウォームアップ=準備 という考え方でいけば、

やはり今から始まる練習に備えて、ある程度身体に刺激を与えて、筋肉が動かしやすくするためにも

様々な方向の動作を組み込む方とより効果的かと思います。

「準備体操」という、馴染みある体操も効果はあると思います。その場合も、様々な関節を動かせるものを

組み合わせられるより効果的ですが、ストレッチングは伸ばす筋肉や動かす関節が明確なので、目的をもって

カラダを使う、筋肉や腱に刺激を与えることが可能かもしれません。

何にせよ、スポーツを長く楽しむためには健康であることが不可欠です。

こういう機会に改めて、運動前の準備や運動後のケアの必要性を認識して、

自分の知っている準備に、新しい知識を加え、情報を更新していただけたら幸いだなあと思いました。

昨年、「テーピング」の講義を受けられた方がおっしゃってくださいました。

「知らなければテープもぐるぐる巻くことしかできない。でも、ちょっと習うことで、完璧に巻くことができなくてもなんとなく近い形を覚えていて、そういう風にテープを巻こうとしている。やっぱり大事だなあとおもいますよ。」

なるほどなあ!と思いました。嬉しいですね。

昨日の研修会の後に、「膝の痛みがなくなった」と言われる方もいらっしゃいました。

「手術後で、リハビリにもなかなか行けなくて、やらなきゃいけないとわかっていても、なかなか・・・」ということでしたが、

そういう目的でなくてもうまく個々にマッチしたストレッチングに出会えれば、もちろん痛みが軽減し、動きが軽快になることはよくあります。

「スポーツ選手のための」メニューでしたが、結果的に指導者の皆さんが、それぞれに効果を感じることが

指導する第一歩なのかなあと思います。

宇検村のスポーツ活動における環境がますます子供達にとっていい方向に整いますこと

心から祈念しております(^-^)。

2014年04月30日

久々の投稿です!

あっ!・・・・というまに4月30日。明日から5月。

久々のブログです。

トレーナー活動は、変わりなくやっています(笑)。

チーム指導がほとんどです。日々目まぐるしく変化していく選手たちをみていると本当に楽しいし、

「やっぱ、人間の成長ってほんとスゴイや~」って感動します!

指導するときには、必ず自分の中で選手の動きのイメージ、ビジョンを作って、

そこに持って行けるようなエクササイズを選択し、言葉を選び、感覚を伝えていきます。

これは、ケガ人でもケガ人でなくても同じことであって・・・最終的に選手が一番イキイキとプレーができる

ビジョンを持つこと、そこを目指すこと・・・つまり「目標」を持つことが大事だと思っています。

でも、時として・・・私が持つビジョンを大きく超えてしまうこともある。

こちらが選手の成長に ”置いて行かれた!” 感を持つ時・・・もあります。

そういう感動に遭遇したときは、大きな喜びです。

現時点で、まだ求める結果、目標とする戦績を残せていないというのが現実ですが、

確実に、1年前の今日と、今ではチームの「中身」が大きく異なります。

人(選手)は変われども、チームはより高いものをめざし、目標に向かっている。

当たって砕けて、それでも立ち向かう・・・こういうエネルギーを惜しみなく使える高校生活は

本当に素晴らしい何かを、気付かせてくれるんじゃないかと思っています。

「人は生もの」

これが今の私のテーマです。

考え方にこだわることなく、目の前に見えた事に柔軟に、素直に対応していきたいと思います。

さて、明日は宇検村での講習会です!1年前にも声をかけていただきましたが、今年もお邪魔します!

テーマは「ストレッチング」

十二分に体を動かしてもらいます。ウォーミングアップ、クールダウン別にストレッチングの実技講習です。

6月にはASA主催のスポーツ講習会「テーピング(上肢中心)講習」も予定しています。

また・・・近日中にお知らせできると思いますが、新たな企画の挑戦を企んでいます(笑)。

さ、頑張ろう!

久々のブログです。

トレーナー活動は、変わりなくやっています(笑)。

チーム指導がほとんどです。日々目まぐるしく変化していく選手たちをみていると本当に楽しいし、

「やっぱ、人間の成長ってほんとスゴイや~」って感動します!

指導するときには、必ず自分の中で選手の動きのイメージ、ビジョンを作って、

そこに持って行けるようなエクササイズを選択し、言葉を選び、感覚を伝えていきます。

これは、ケガ人でもケガ人でなくても同じことであって・・・最終的に選手が一番イキイキとプレーができる

ビジョンを持つこと、そこを目指すこと・・・つまり「目標」を持つことが大事だと思っています。

でも、時として・・・私が持つビジョンを大きく超えてしまうこともある。

こちらが選手の成長に ”置いて行かれた!” 感を持つ時・・・もあります。

そういう感動に遭遇したときは、大きな喜びです。

現時点で、まだ求める結果、目標とする戦績を残せていないというのが現実ですが、

確実に、1年前の今日と、今ではチームの「中身」が大きく異なります。

人(選手)は変われども、チームはより高いものをめざし、目標に向かっている。

当たって砕けて、それでも立ち向かう・・・こういうエネルギーを惜しみなく使える高校生活は

本当に素晴らしい何かを、気付かせてくれるんじゃないかと思っています。

「人は生もの」

これが今の私のテーマです。

考え方にこだわることなく、目の前に見えた事に柔軟に、素直に対応していきたいと思います。

さて、明日は宇検村での講習会です!1年前にも声をかけていただきましたが、今年もお邪魔します!

テーマは「ストレッチング」

十二分に体を動かしてもらいます。ウォーミングアップ、クールダウン別にストレッチングの実技講習です。

6月にはASA主催のスポーツ講習会「テーピング(上肢中心)講習」も予定しています。

また・・・近日中にお知らせできると思いますが、新たな企画の挑戦を企んでいます(笑)。

さ、頑張ろう!

2012年11月26日

膝への負担

先日、このブログに頂いたコメントを通じて、

膝の痛みを持つ選手に関わらせていただきました。

こういう形でも、「出来る」ことがあるんだなあという新しい道でした。

そもそも、「トレーナーって何する人なんだろう?」という・・・

「アスレティックトレーナー」という仕事の曖昧な認識を

このブログで私自身の「トレーナー活動の内容」を公開することで

スポーツ選手やスポーツ愛好家や

子どもの「ケガ」や「痛み」に悩む方へのヒントになれば・・・

また、スポーツ現場で指導する方々がもつ知識や技術に ”発想の+α” となれば・・・

の、割には・・・

活動場所不確定の自由なトレーナーですいません(笑)。

今は、これが私のスタイルです。

でも・・・おそらく、ここで読む文字だけでなく、

「どんなこと、この人やるのか?」実際見て頂くと、さらに面白いと思います。

コメントお待ちしております☆

ということで、その「膝の痛みを持つ」選手の歩き方からランニング、アップをまずは見ていました。

概ね、ここらへんの動きで原因が明らかになります。

つま先で ”ちょこちょこ” 走ったり、膝下(下腿部)の振り出し動作で走ったりする選手は、

「股関節の硬さ」が原因の一つとして考えます。

でも、なぜ 「股関節がこんなに硬く」 なったのか、ここから広がる問題は様々です。

・ウォームアップが足りなかったから

・クールダウンが足りなかったから

・腹筋・背筋が弱かったから

・猫背だったから

・練習の負荷が自分の体力より高いから or 練習量が自分の体力より少ないから

・技術動作・姿勢のくせ

・骨格自体の問題

・・・・などなど。

この選手の場合、「股関節の硬さ」で出てきた弊害は

①膝の痛み

②腰の痛み

③ふくらはぎから太ももの裏側の硬さ

④円背(猫背)

⑤重心が後ろになるので、つま先での動作が多くなる。

つま先あたり(母子球)での重心保持は大切なのですが、

完全に”つま先”に重心がかかってしまったり、指先を靴のなかで引き上げて、

足の指が 「床をつかまない」 状態は、

前方への重心移動をコントロールするために

太ももの前面の筋肉(大腿四頭筋)にばかり負担がかかってしまう恐れがあります。

本来、主に働く筋(主働筋)とセーブする筋(拮抗筋)がバランスよく働くことで

姿勢を保持したり、関節の動きをスムーズにしたり、動きをコントロールしたりできます。

前屈動作をしたときに、床に踵をぴったりつけていると、太ももの後ろがピンと張る。

前に(体が)倒れないように働いてくれるのが拮抗筋である太ももの後ろ側の筋肉。

ここが硬くて、働かないと、つま先を動かす筋や太ももの前側の筋肉で頑張らなければならなくなる。

これがオスグッド病や膝の障害を持つ方に多くみられる原因の一つでもあり、

大きくかかわるのが「股関節が硬い(硬くて、股関節の持つ機能が使えていない)」

っていうのが、私がみさせていただく選手には多いです。

そこで、「股関節、どうやって柔らかくする?」って事にはなりますが、

いや、これはなかなか文章では説明できません・・・(涙)

ブログ(=文章化)は、読む人個人の言葉の概念が違うので、こちらが意図する動作の文章化は難しい。

私の考え方も、間違ったとらえ方をされてもおかしくないと思った上で、投稿しています。

大事なところが、お伝えできないのが申し訳ない。

映像化?

それも後々考えます。

その後、あの選手どうだったかなあ・・・

すぐに良くなるものではないし、これが絶対正しいわけではないけど、「こんなやり方もあるんだ」「自分のカラダにはこんな事やればいいんだ」って

何か変化や、新しい発見を感じてくれたら、嬉しいなあと思っています。

私にとっては、いい機会でした。

この場に 「感謝」 です。

膝の痛みを持つ選手に関わらせていただきました。

こういう形でも、「出来る」ことがあるんだなあという新しい道でした。

そもそも、「トレーナーって何する人なんだろう?」という・・・

「アスレティックトレーナー」という仕事の曖昧な認識を

このブログで私自身の「トレーナー活動の内容」を公開することで

スポーツ選手やスポーツ愛好家や

子どもの「ケガ」や「痛み」に悩む方へのヒントになれば・・・

また、スポーツ現場で指導する方々がもつ知識や技術に ”発想の+α” となれば・・・

の、割には・・・

活動場所不確定の自由なトレーナーですいません(笑)。

今は、これが私のスタイルです。

でも・・・おそらく、ここで読む文字だけでなく、

「どんなこと、この人やるのか?」実際見て頂くと、さらに面白いと思います。

コメントお待ちしております☆

ということで、その「膝の痛みを持つ」選手の歩き方からランニング、アップをまずは見ていました。

概ね、ここらへんの動きで原因が明らかになります。

つま先で ”ちょこちょこ” 走ったり、膝下(下腿部)の振り出し動作で走ったりする選手は、

「股関節の硬さ」が原因の一つとして考えます。

でも、なぜ 「股関節がこんなに硬く」 なったのか、ここから広がる問題は様々です。

・ウォームアップが足りなかったから

・クールダウンが足りなかったから

・腹筋・背筋が弱かったから

・猫背だったから

・練習の負荷が自分の体力より高いから or 練習量が自分の体力より少ないから

・技術動作・姿勢のくせ

・骨格自体の問題

・・・・などなど。

この選手の場合、「股関節の硬さ」で出てきた弊害は

①膝の痛み

②腰の痛み

③ふくらはぎから太ももの裏側の硬さ

④円背(猫背)

⑤重心が後ろになるので、つま先での動作が多くなる。

つま先あたり(母子球)での重心保持は大切なのですが、

完全に”つま先”に重心がかかってしまったり、指先を靴のなかで引き上げて、

足の指が 「床をつかまない」 状態は、

前方への重心移動をコントロールするために

太ももの前面の筋肉(大腿四頭筋)にばかり負担がかかってしまう恐れがあります。

本来、主に働く筋(主働筋)とセーブする筋(拮抗筋)がバランスよく働くことで

姿勢を保持したり、関節の動きをスムーズにしたり、動きをコントロールしたりできます。

前屈動作をしたときに、床に踵をぴったりつけていると、太ももの後ろがピンと張る。

前に(体が)倒れないように働いてくれるのが拮抗筋である太ももの後ろ側の筋肉。

ここが硬くて、働かないと、つま先を動かす筋や太ももの前側の筋肉で頑張らなければならなくなる。

これがオスグッド病や膝の障害を持つ方に多くみられる原因の一つでもあり、

大きくかかわるのが「股関節が硬い(硬くて、股関節の持つ機能が使えていない)」

っていうのが、私がみさせていただく選手には多いです。

そこで、「股関節、どうやって柔らかくする?」って事にはなりますが、

いや、これはなかなか文章では説明できません・・・(涙)

ブログ(=文章化)は、読む人個人の言葉の概念が違うので、こちらが意図する動作の文章化は難しい。

私の考え方も、間違ったとらえ方をされてもおかしくないと思った上で、投稿しています。

大事なところが、お伝えできないのが申し訳ない。

映像化?

それも後々考えます。

その後、あの選手どうだったかなあ・・・

すぐに良くなるものではないし、これが絶対正しいわけではないけど、「こんなやり方もあるんだ」「自分のカラダにはこんな事やればいいんだ」って

何か変化や、新しい発見を感じてくれたら、嬉しいなあと思っています。

私にとっては、いい機会でした。

この場に 「感謝」 です。

2012年09月23日

足底アーチ

今日はりゅうゆう館で練習でした。

こんな立派な体育館なのに、

他はだーれも居なくて、気は使わなくて済むけど、何だかもったいですね~

今日は、偶然にも

「足の裏にマメが…」という人が二人。

足の裏には、衝撃吸収の為に

いわゆる「土踏まず」とよばれる縦アーチと

足の指のつけ根あたりに横アーチがあります。

何らかの原因で、

アーチは時に下がってきていまい、

1人は縦アーチにウオノメのようなもの、1人は横アーチに水疱ができていました。

縦アーチ、いわゆる「土踏まず」は

疲れて来ると、足の裏にダルさや痛みを感じたりする事はよくあります。

合わせて、だいたいふくらはぎもパンパンに張ってきたりします。

足が"重い"症状です。

横アーチの、特に頻発するのは

第2指と第3指のつけ根辺りが硬くマメができたり、

皮が剥けたりし易いです。

「重心が後ろになる」という訴えもあったので、動作の面からイメージ出来る問題は

靴の中で、"つま先が引き上がったまま"の状態…

案の定、指の動きが悪く、

"グー"っと握ることが出来ない。

地面を足指でグッと"掴めない"ので、

前への推進力も弱まるのでは?と考えられます。

当然足だけの問題では無い、という事にはなるのですが…

こういう報告から、

全体のアップやトレーニングに関して

見直しやチェックが必要な部分も見えてくるので、

些細な事でも、相談してくれる事は

本当にありがたいです。

足の裏は

膝の痛みや腰の痛み、

様々な障害に結びつく最初に現れるサインの場合がよくあります。

自分の体重を支えてくれる、小さな面です。

一日の最後に、「感謝」してみて下さいね(^^)

こんな立派な体育館なのに、

他はだーれも居なくて、気は使わなくて済むけど、何だかもったいですね~

今日は、偶然にも

「足の裏にマメが…」という人が二人。

足の裏には、衝撃吸収の為に

いわゆる「土踏まず」とよばれる縦アーチと

足の指のつけ根あたりに横アーチがあります。

何らかの原因で、

アーチは時に下がってきていまい、

1人は縦アーチにウオノメのようなもの、1人は横アーチに水疱ができていました。

縦アーチ、いわゆる「土踏まず」は

疲れて来ると、足の裏にダルさや痛みを感じたりする事はよくあります。

合わせて、だいたいふくらはぎもパンパンに張ってきたりします。

足が"重い"症状です。

横アーチの、特に頻発するのは

第2指と第3指のつけ根辺りが硬くマメができたり、

皮が剥けたりし易いです。

「重心が後ろになる」という訴えもあったので、動作の面からイメージ出来る問題は

靴の中で、"つま先が引き上がったまま"の状態…

案の定、指の動きが悪く、

"グー"っと握ることが出来ない。

地面を足指でグッと"掴めない"ので、

前への推進力も弱まるのでは?と考えられます。

当然足だけの問題では無い、という事にはなるのですが…

こういう報告から、

全体のアップやトレーニングに関して

見直しやチェックが必要な部分も見えてくるので、

些細な事でも、相談してくれる事は

本当にありがたいです。

足の裏は

膝の痛みや腰の痛み、

様々な障害に結びつく最初に現れるサインの場合がよくあります。

自分の体重を支えてくれる、小さな面です。

一日の最後に、「感謝」してみて下さいね(^^)

2012年06月29日

コンディションチェック

「ASAスポーツ講習会」のお知らせ

日時:7月7日(土)13:00~14:30(15:00~16:30の部も有り)

場所:名瀬総合体育館 武道館

参加費:1500円/1組

定員:25組(予約制)

内容:テーピングの基礎知識

熱中症の予防と水分補給について

対象:スポーツ少年団、中高生の指導者、部活マネージャー、父兄など

申込先:ASA奄美スポーツアカデミー 0997-54-8687

(担当:内野・押川・上赤)

日時:7月7日(土)13:00~14:30(15:00~16:30の部も有り)

場所:名瀬総合体育館 武道館

参加費:1500円/1組

定員:25組(予約制)

内容:テーピングの基礎知識

熱中症の予防と水分補給について

対象:スポーツ少年団、中高生の指導者、部活マネージャー、父兄など

申込先:ASA奄美スポーツアカデミー 0997-54-8687

(担当:内野・押川・上赤)

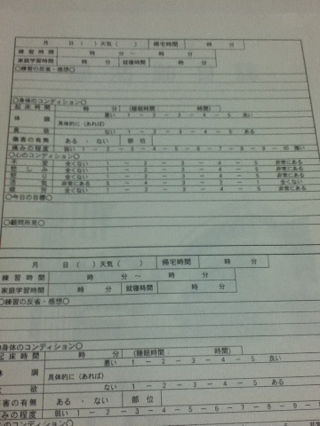

以前から、監督が…

「部日誌の内容を統一したい」

と言っていました。

「日誌は必要。だけど読むのが大変」

「必要な情報、特に体調とか一目でわかるものはないだろうか。」

なるほどなぁ。

私も「コンディションチェックシート」単発でつかっていたものがあったなぁ。

選抜チームの帯同などは、基本的に大会前に1週間程度合宿を組んで、チームを作り、そのまま試合に入ります。

様々なチームからの選手のコンディションを一手に任されるわけです。もちろん、初めて会う選手もいます。

まず選手とのコミュニケーションのツールとして、また合宿中の体調を簡単な形で記入し、毎朝提出してもらっていました。

それだけでも、続けて記録を取ると健康管理に役立ちました。練習中、注意して観察したり、ケアを優先して、次の日の状態をまたチェックしたり。

内容や目的こそ、今回は違いますが、そんな監督のイメージを、要望に合わせて部日誌の「ひな形」を作成してみました。

これはゲラですが…

現在、他の部活動での使用希望を募って

製本中(^^)

この「部日誌」には大きな意味があります。

それは…

完成してからのお楽しみ☆

2012年05月18日

熱中症予防と水分補給の方法

前々回の「熱中症について」、前回の「熱と水分補給」の続編です。

参考文献は NSCAジャーナル2012 vol19 #4

「ジュニアおよび大学テニス選手のための暑熱と水分補給に関する考察」より

・熱中症のリスクを低減させるためには、体温と水分の管理が重要。

・適切な水分補給の習慣を確立させるためには選手自身が自分の必要とする水分量を確認して、

飲むタイミングと飲むものを決める必要がある。

(*必要な水分量の算出方法も一覧にありましたが、ここでは割愛します。)

練習前後の体重計測で、水分量がどれくらい失われたか、確認することもできます。

あ、練習後、「体重が減った~」なんて喜んでいる・・・方も多くいらっしゃると思いますが・・

単に、汗をかいて水分不足の状態なので、

きちんと運動後、運動中に補給してくださいね。

コップ一杯(約200㏄)飲めば、きちんと200g増えますから・・・(苦)。

また、尿の回数が夏場になると減る方も、多くいます。

おしっこの色も濃くなった・・・という場合も、体内の水分不足が疑われる要因です。

最後に、「何を飲むか」。

・「スポーツドリンクがよいか、水が良いか」という問題は複雑であり、何十年も議論されてきた。

(→確かに。これは永遠のテーマです・・・)

・スポーツドリンクのメリットは、塩分・糖質・水の3つの栄養素が含まれていること。またスポーツドリンクには味がついているため、プレー中の水分摂取量が増える可能性もある。

・要するに、いつ(プレースケジュールや現在の水分状態に応じて)、

何を(嗜好と熱痙攣の罹患率に応じて)、どれだけ(発汗率に応じて)飲むかを定めた、

個人の水分補給計画を作成することが重要。

・・・つまり、水分補給も、「飲みやすさ」「予防意識」「汗のかき方」は個別性がある、ということ。

続けて、こう書かれています。

・また、電解質、エネルギー、水分の補給を行うのに適したタイミングは、ほとんどの場合が試合間に行われる食事である。

・たとえば食事に塩分が多く含まれている場合は、塩化ナトリウムを補給するために、スポーツドリンクを摂取する必要がなくなる。

・ただし、3時間以上に及ぶ場合は、スポーツドリンクを摂取する必要があるだろう。

↑ここは重要で、見落とされがちな点だと思います。

・これらのことを考慮すると、複数の試合に出場し、休息時間が短く、まともな食事量を確保できない場合は、試合前・試合中・試合後に、スポーツドリンクを飲ませるべきである。

要するに・・・

夏場は、特に、熱中症予防のためにもきちんと「食事」を摂りましょう。

そして食事中に意識的に、水分を多くとる。

運動中・運動後にもこまめに水分補給をする。

これが一番の熱中症予防となる・・・ようです。

また、これから暑い季節がやってきます。

暑さに身体が慣れていないこの時期、熱中症が起こりやすいといわれています。

徐々に暑くなってくれればいいのですが、

急にドカンと湿気と熱気が襲ってくるので、こんな日は注意してくださいね。

できるだけ通気性のよいウエアを着ること。帽子を着用して頭部や頸部を保護することで、

体内の深部体温の上昇を軽減することができます。

今回は「テニス競技(屋外)」に焦点を置いた文献を参考としました。

屋内競技や、他競技ではまた工夫が必要な点もあるかもしれませんが、

ご了承ください。

コンディショニングとは「勝つための準備」です。

暑さの中でのプレーに対して、しかるべき”備え”を行うこと、環境を整えること、

これも大切なコンディショニングの一つです。

選手と指導者双方が、適切な情報と知識を持っておくことで、

熱中症は確実に「予防」ができます。

氾濫する情報に惑わされることなく、まず、チームの現状を知る。

そして、競技特性やチームに沿った形でのコンディショニング作りのために

必要な情報を活用し、実行する。

今回の情報も、何か現場において参考となれば、幸いです。

参考文献は NSCAジャーナル2012 vol19 #4

「ジュニアおよび大学テニス選手のための暑熱と水分補給に関する考察」より

・熱中症のリスクを低減させるためには、体温と水分の管理が重要。

・適切な水分補給の習慣を確立させるためには選手自身が自分の必要とする水分量を確認して、

飲むタイミングと飲むものを決める必要がある。

(*必要な水分量の算出方法も一覧にありましたが、ここでは割愛します。)

練習前後の体重計測で、水分量がどれくらい失われたか、確認することもできます。

あ、練習後、「体重が減った~」なんて喜んでいる・・・方も多くいらっしゃると思いますが・・

単に、汗をかいて水分不足の状態なので、

きちんと運動後、運動中に補給してくださいね。

コップ一杯(約200㏄)飲めば、きちんと200g増えますから・・・(苦)。

また、尿の回数が夏場になると減る方も、多くいます。

おしっこの色も濃くなった・・・という場合も、体内の水分不足が疑われる要因です。

最後に、「何を飲むか」。

・「スポーツドリンクがよいか、水が良いか」という問題は複雑であり、何十年も議論されてきた。

(→確かに。これは永遠のテーマです・・・)

・スポーツドリンクのメリットは、塩分・糖質・水の3つの栄養素が含まれていること。またスポーツドリンクには味がついているため、プレー中の水分摂取量が増える可能性もある。

・要するに、いつ(プレースケジュールや現在の水分状態に応じて)、

何を(嗜好と熱痙攣の罹患率に応じて)、どれだけ(発汗率に応じて)飲むかを定めた、

個人の水分補給計画を作成することが重要。

・・・つまり、水分補給も、「飲みやすさ」「予防意識」「汗のかき方」は個別性がある、ということ。

続けて、こう書かれています。

・また、電解質、エネルギー、水分の補給を行うのに適したタイミングは、ほとんどの場合が試合間に行われる食事である。

・たとえば食事に塩分が多く含まれている場合は、塩化ナトリウムを補給するために、スポーツドリンクを摂取する必要がなくなる。

・ただし、3時間以上に及ぶ場合は、スポーツドリンクを摂取する必要があるだろう。

↑ここは重要で、見落とされがちな点だと思います。

・これらのことを考慮すると、複数の試合に出場し、休息時間が短く、まともな食事量を確保できない場合は、試合前・試合中・試合後に、スポーツドリンクを飲ませるべきである。

要するに・・・

夏場は、特に、熱中症予防のためにもきちんと「食事」を摂りましょう。

そして食事中に意識的に、水分を多くとる。

運動中・運動後にもこまめに水分補給をする。

これが一番の熱中症予防となる・・・ようです。

また、これから暑い季節がやってきます。

暑さに身体が慣れていないこの時期、熱中症が起こりやすいといわれています。

徐々に暑くなってくれればいいのですが、

急にドカンと湿気と熱気が襲ってくるので、こんな日は注意してくださいね。

できるだけ通気性のよいウエアを着ること。帽子を着用して頭部や頸部を保護することで、

体内の深部体温の上昇を軽減することができます。

今回は「テニス競技(屋外)」に焦点を置いた文献を参考としました。

屋内競技や、他競技ではまた工夫が必要な点もあるかもしれませんが、

ご了承ください。

コンディショニングとは「勝つための準備」です。

暑さの中でのプレーに対して、しかるべき”備え”を行うこと、環境を整えること、

これも大切なコンディショニングの一つです。

選手と指導者双方が、適切な情報と知識を持っておくことで、

熱中症は確実に「予防」ができます。

氾濫する情報に惑わされることなく、まず、チームの現状を知る。

そして、競技特性やチームに沿った形でのコンディショニング作りのために

必要な情報を活用し、実行する。

今回の情報も、何か現場において参考となれば、幸いです。

2012年04月05日

ジャンパー膝

膝の痛みを訴える選手がいました。

膝のお皿の下のくぼんだところより、下。ちょうど骨が出っ張っている部位。

押しても、痛い。

左右比べると、若干腫れもみられるか・・・

うつ伏せで、膝を曲げて、太もも前面の筋肉のストレッチテスト。

左右差が本人もわかるくらいあります。

痛みを訴える方に、硬さが。

確定診断こそ私にはできませんが・・・

おそらく・・・というところで『ジャンパー膝』に多い症例です。

ランニングやジャンプ時など膝の曲げ伸ばしは

太ももの前面と後面の筋肉がバランスよく働いてくれますが、

なんらかの理由で、太ももの前面ばかりが頑張ってしまうと

筋肉がお皿を引っ張り上げ・・さらにお皿の下にくっついてる靭帯を

引っ張り続け・・・

彼女のように、その靭帯が固定されている骨の部分に炎症が起こります。

子供のスポーツ障害でよく聞く「オスグッドシュラッター病」も

メカニズムは同様です。

ただし、子供の場合は、成長期で骨が剥離しやすいため、

形状が変わってしまいます。。

(子供の場合は発達発育に個人差があるので、運動量にはくれぐれも気を付けてくださいね。)

一般的に応急処置はRICE処置が原則です。

損傷した部分以外への炎症の拡大を抑えるため、

アイシングを最低でも20分間、固定と圧迫をして行ってください。

対処法の基本は安静と股関節から太もも前面のストレッチングです。

また、太もも後面の筋肉が硬くなって、筋が働いてくれない・・

ということもあるので、太もも後面のストレッチングも行います。

この選手の場合には特に、

太もも後面の筋肉がしっかりと使えるよう、と

体幹や腹筋の使い方を重点に指導しました。

正直、スポーツ障害の原因は十人十色です。

選手の話を聞くと、痛みがなくともプレー面でいろんな悩みが出てきます。

合わせて解決してあげることが

最終的にケガの改善とパフォーマンスの向上へつながるのではないかと考えます。

コツコツ、コツコツ、自分なりに感覚をつかめるよう

頑張ってほしいです。

膝のお皿の下のくぼんだところより、下。ちょうど骨が出っ張っている部位。

押しても、痛い。

左右比べると、若干腫れもみられるか・・・

うつ伏せで、膝を曲げて、太もも前面の筋肉のストレッチテスト。

左右差が本人もわかるくらいあります。

痛みを訴える方に、硬さが。

確定診断こそ私にはできませんが・・・

おそらく・・・というところで『ジャンパー膝』に多い症例です。

ランニングやジャンプ時など膝の曲げ伸ばしは

太ももの前面と後面の筋肉がバランスよく働いてくれますが、

なんらかの理由で、太ももの前面ばかりが頑張ってしまうと

筋肉がお皿を引っ張り上げ・・さらにお皿の下にくっついてる靭帯を

引っ張り続け・・・

彼女のように、その靭帯が固定されている骨の部分に炎症が起こります。

子供のスポーツ障害でよく聞く「オスグッドシュラッター病」も

メカニズムは同様です。

ただし、子供の場合は、成長期で骨が剥離しやすいため、

形状が変わってしまいます。。

(子供の場合は発達発育に個人差があるので、運動量にはくれぐれも気を付けてくださいね。)

一般的に応急処置はRICE処置が原則です。

損傷した部分以外への炎症の拡大を抑えるため、

アイシングを最低でも20分間、固定と圧迫をして行ってください。

対処法の基本は安静と股関節から太もも前面のストレッチングです。

また、太もも後面の筋肉が硬くなって、筋が働いてくれない・・

ということもあるので、太もも後面のストレッチングも行います。

この選手の場合には特に、

太もも後面の筋肉がしっかりと使えるよう、と

体幹や腹筋の使い方を重点に指導しました。

正直、スポーツ障害の原因は十人十色です。

選手の話を聞くと、痛みがなくともプレー面でいろんな悩みが出てきます。

合わせて解決してあげることが

最終的にケガの改善とパフォーマンスの向上へつながるのではないかと考えます。

コツコツ、コツコツ、自分なりに感覚をつかめるよう

頑張ってほしいです。

2012年04月03日

強く、しなやかに

今朝は7時から体育館に…

と、いうのも

昨日の練習後半で、ゲーム中、選手捻挫。

RICE処置と、就寝までのアイシングの継続の指示を出して…

大した事はなさそうだ、と経験上の判断と、チーム状況、そして上級生という立場など、いろんな条件の上、

「ごめん、明日も多少痛みあるかもしれないけど、練習は、出すから」

と断言してしまってたので(ーー;)

ちゃんと責任持ってみなきゃね~

…の今朝、でした。

断言通り(?)大した事はなかったので、

良かった(^^)

昨日から呼びかけた新しいテーマ。

「強く、粘りのある、しなやかな筋肉作りを」

でも。

言葉や、表現だけで、

本当は「強く、しなやかに」なんて

テストして数値化する事なんて残念ながら出来ません(>_<)

でも、そんな未知の世界に

「挑戦」するかしないかで

可能性は大きく変わってくるはず…

だからあえて、

このチームの集大成に難しいテーマを掲げてみました。

今は出来なくても、分からなくても

一人でも多く、「挑戦」して欲しいと願って指導にあたりたいと思います。

と、いうのも

昨日の練習後半で、ゲーム中、選手捻挫。

RICE処置と、就寝までのアイシングの継続の指示を出して…

大した事はなさそうだ、と経験上の判断と、チーム状況、そして上級生という立場など、いろんな条件の上、

「ごめん、明日も多少痛みあるかもしれないけど、練習は、出すから」

と断言してしまってたので(ーー;)

ちゃんと責任持ってみなきゃね~

…の今朝、でした。

断言通り(?)大した事はなかったので、

良かった(^^)

昨日から呼びかけた新しいテーマ。

「強く、粘りのある、しなやかな筋肉作りを」

でも。

言葉や、表現だけで、

本当は「強く、しなやかに」なんて

テストして数値化する事なんて残念ながら出来ません(>_<)

でも、そんな未知の世界に

「挑戦」するかしないかで

可能性は大きく変わってくるはず…

だからあえて、

このチームの集大成に難しいテーマを掲げてみました。

今は出来なくても、分からなくても

一人でも多く、「挑戦」して欲しいと願って指導にあたりたいと思います。

2012年03月15日

妊婦の体力トレーニングの必要性

私が仕事する上で、取得した資格の一つに

日本ストレングス&コンディショニング協会(NSCAジャパン)の「パーソナルトレーナー」という資格があります。

資格の保持のため、3年ごとに決められた単位を取得するため

「継続教育」を受ける必要があります。

講習会も、近くて福岡。。

”離島”のリスクはありますが、他の手段として、

この会の機関誌のクイズに回答する方法があります。

この会の本部はアメリカ。

基本的に雑誌の内容は海外の最新のスポーツ科学やトレーニング方法など、とても興味深い内容が掲載されています。

今月のクイズ関連記事。

「妊娠中のレジスタンストレーニング:安全で効果的なプログラムデザイン」

妊婦さんが行う事によって得られる利益や、安全性の示唆、

妊娠中に適したエクササイズのガイドラインなどが掲載されていました。

「妊婦は積極的に、トレーニングをしたほうがいい」という

元来の考え方を少々覆すような内容です。

もちろん、ドクターの許可は得る必要もあるし、体調を十分考慮したうえでプログラムを

勧めていかなければなりませんが、

適切なプログラムのもとでのトレーニングは

体重増加を抑えたり、マタニティーブルーなど心理面の解消、腰痛の軽減、

自然流産の発生頻度も抑えたりできるそうです。

でも、冒頭での一文に・・・

『元来、女性は男性よりも非活動的な傾向があり、特に中~高強度の運動を行うことに関しては

男性ほど積極的ではない』

要するに、妊婦さんにもなれば、よけいに運動習慣に関しては二の次になるはずです。

まあ、おそらく妊娠しているときまで、運動しようと思う人は少ないことでしょう(笑)。

運動バカの私、

二人目の時は安定期に入って、ウエイトトレーニングの講習会に参加していました。

出産ギリギリまで、選手のストレッチやトレーニングのサポートしておりました。

確かに、一人目よりも産後の回復が早かった!

身を持って、立証済み。

でも、周りはヒヤヒヤ。

妊婦の方でも、トレーニングに興味のある方、気軽にご相談ください(^^)

日本ストレングス&コンディショニング協会(NSCAジャパン)の「パーソナルトレーナー」という資格があります。

資格の保持のため、3年ごとに決められた単位を取得するため

「継続教育」を受ける必要があります。

講習会も、近くて福岡。。

”離島”のリスクはありますが、他の手段として、

この会の機関誌のクイズに回答する方法があります。

この会の本部はアメリカ。

基本的に雑誌の内容は海外の最新のスポーツ科学やトレーニング方法など、とても興味深い内容が掲載されています。

今月のクイズ関連記事。

「妊娠中のレジスタンストレーニング:安全で効果的なプログラムデザイン」

妊婦さんが行う事によって得られる利益や、安全性の示唆、

妊娠中に適したエクササイズのガイドラインなどが掲載されていました。

「妊婦は積極的に、トレーニングをしたほうがいい」という

元来の考え方を少々覆すような内容です。

もちろん、ドクターの許可は得る必要もあるし、体調を十分考慮したうえでプログラムを

勧めていかなければなりませんが、

適切なプログラムのもとでのトレーニングは

体重増加を抑えたり、マタニティーブルーなど心理面の解消、腰痛の軽減、

自然流産の発生頻度も抑えたりできるそうです。

でも、冒頭での一文に・・・

『元来、女性は男性よりも非活動的な傾向があり、特に中~高強度の運動を行うことに関しては

男性ほど積極的ではない』

要するに、妊婦さんにもなれば、よけいに運動習慣に関しては二の次になるはずです。

まあ、おそらく妊娠しているときまで、運動しようと思う人は少ないことでしょう(笑)。

運動バカの私、

二人目の時は安定期に入って、ウエイトトレーニングの講習会に参加していました。

出産ギリギリまで、選手のストレッチやトレーニングのサポートしておりました。

確かに、一人目よりも産後の回復が早かった!

身を持って、立証済み。

でも、周りはヒヤヒヤ。

妊婦の方でも、トレーニングに興味のある方、気軽にご相談ください(^^)

2012年01月18日

試合に向けて・・・

今週末は私が主に活動しているチームの新人戦があります。

離島のスポーツは大変ですね・・・

試合は21日(土)から始まるのに、19日の夜の船で鹿児島へ上がり、

前日の調整まであります。

インフルエンザなど、もらわなければよいけれど・・・

昨年まで大学バレーが活動現場の中心でした。

大きな大会はほぼ東京。全日本インカレともなると、1週間の大会日程で

予選、トーナメントとなります。

1週間の慣れないホテル住まいや、

人の多さ、電車の乗継、会場までの移動・・・

こういうのを乗り越えて、本番で全力を出し切れるように

いろんな準備や対策を考えることも

トレーナーとしては大切な仕事の一つです。

試合をむかえるまでまず願う事は「健康であること」。

「コンディショニング」とか「コンディショニング作り」とかよく聞く言葉ですが、

その言葉の定義は 「試合に勝つためのすべての”準備” (*注1)」

試合前日や試合当日に慌てて

急にあれこれ選手に注文をつけるものではなく、

今まで取り組んできたことすべてが「コンディショニング」。

ある程度の経験とヒラメキで仕事はしてきましたが・・・

あとは何ができるかな?

全員が元気に試合をむかえられたらいいな。

そのパワーが、1点に繋がるといいな、と願うばかりです。

(*注1:日体協AT教本より)

離島のスポーツは大変ですね・・・

試合は21日(土)から始まるのに、19日の夜の船で鹿児島へ上がり、

前日の調整まであります。

インフルエンザなど、もらわなければよいけれど・・・

昨年まで大学バレーが活動現場の中心でした。

大きな大会はほぼ東京。全日本インカレともなると、1週間の大会日程で

予選、トーナメントとなります。

1週間の慣れないホテル住まいや、

人の多さ、電車の乗継、会場までの移動・・・

こういうのを乗り越えて、本番で全力を出し切れるように

いろんな準備や対策を考えることも

トレーナーとしては大切な仕事の一つです。

試合をむかえるまでまず願う事は「健康であること」。

「コンディショニング」とか「コンディショニング作り」とかよく聞く言葉ですが、

その言葉の定義は 「試合に勝つためのすべての”準備” (*注1)」

試合前日や試合当日に慌てて

急にあれこれ選手に注文をつけるものではなく、

今まで取り組んできたことすべてが「コンディショニング」。

ある程度の経験とヒラメキで仕事はしてきましたが・・・

あとは何ができるかな?

全員が元気に試合をむかえられたらいいな。

そのパワーが、1点に繋がるといいな、と願うばかりです。

(*注1:日体協AT教本より)